中大新聞網訊(通訊員薛超)世間萬物,有能量就有引力。那么,引力的本質究竟是什么呢?自牛頓開創經典力學以來,這個物理學領域基礎的科學問題之一,讓物理學家輾轉幾百年,至今仍在探索。從1984年開始,一群中國科學家用39年的時間,探索引力的本質究竟是什么。對于一位科學家的科研生涯來講,39年很長。但是,在西方科學家主導了300多年的領域里,中國科學家測出了世界最精確的萬有引力常數G的值,提出了空間引力波探測“天琴計劃”,這樣看來39年又很短。基礎研究如何報效國家和社會?羅俊院士和天琴團隊在探索科學問題的過程中,用一個又一個重量級成果給出了答案。

高精度引力實驗

從1687年牛頓發表萬有引力定律,到卡文迪許第一次用扭秤實驗測出萬有引力常數G值,西方科學家主導這一領域的研究達300多年。上世紀80年代,中國科學家羅俊及其團隊加入了測量萬有引力常數G的隊伍,開始用扭秤技術精確測量G值。經過艱辛努力,2018年8月,《自然》雜志刊發了羅俊團隊最新測G結果,該團隊歷經艱辛測出了截至目前國際上最高精度的G值。

在探索引力本質的基礎研究道路上,依托各種引力實驗,他們從一開始就踏上了精密測量的應用研究之路。空間慣性傳感器就是其中的杰出代表。它是空間引力研究、空間引力波探測和重力衛星的核心設備,根據工作模式的選取。該設備精度高、技術難度大,僅有法國掌握其全部技術。

2001年,為了推動研究,羅俊與已研制出空間慣性傳感器的法國教授約好,專門赴法國商談國際合作。可是會面前,對方一直拒絕走出大樓當面交談,僅僅托人給了一些書面材料。這讓他們深深感受到,“在門外等”永遠也不可能擁有核心技術,沒有核心技術就很難得到別人的尊重。

2009年,在巴黎的一個小型技術研討會上,科學家們報告了空間慣性傳感器的研究情況,當西方科學家看到羅俊團隊研制的部分實物照片和地面測試結果時,兩次詢問是否是自己做出來的,詢問的語氣充滿了質疑。午餐會上,羅俊與法國的空間慣性傳感器研制負責人商談購買對方更高精度產品的事宜,對方提出該儀器不是商品,是無價的,中國要想使用,“必須交換”。“如何交換呢?就是他們給儀器,我們必須給他們原始數據。這是非常霸道無理的要求,意味著可能拱手送出國家機密!”羅俊說,經歷這件事后,團隊更加堅定了要走獨立自主的研究道路——自主設計實驗路線、自主制定測量方案、自主研發儀器設備。

“回顧過往,我想正是因為我們在西方碰壁碰得早,所以我們醒悟得早,早早地丟掉了用錢買核心技術的幻想,認清了核心科技大國競爭只能靠自己的殘酷現實,在后來的研究中堅定不移地走自主創新道路。”羅俊說。

天琴計劃和天琴一號

隨著引力研究的不斷深入,團隊積累了越來越多的經驗,也有了更寬的研究視野,大家心中裝著一個目標:實驗室研制的設備就是要到太空去經受檢驗。羅俊對大家說:“要做航天產品,必須上天在軌道上檢驗,對我們自己的事業負責,也是對國家負責。我們要有決心,更要有信心!”

基礎研究“要上天試試”何其難?其間困難阻隔,難以計數。功夫不負有心人。2011年他們爭取到了一次搭載飛行機會,用兩年時間研制出滿足該衛星平臺的產品,并通過了一系列實驗和論證,2013年11月25日隨某衛星發射升空!他們的喜悅是難以言表的,只能用熱淚來表達。這是我國該類型空間慣性傳感器的首飛驗證,目前仍在軌運行正常。

基于實驗室里大量空間引力波探測關鍵技術的驗證,羅俊在2014年3月提出了“天琴計劃”,計劃在太空中建成一個引力波天文臺來探測引力波,向著當今世界引力研究的最前沿、科學研究的新高峰發起挑戰。

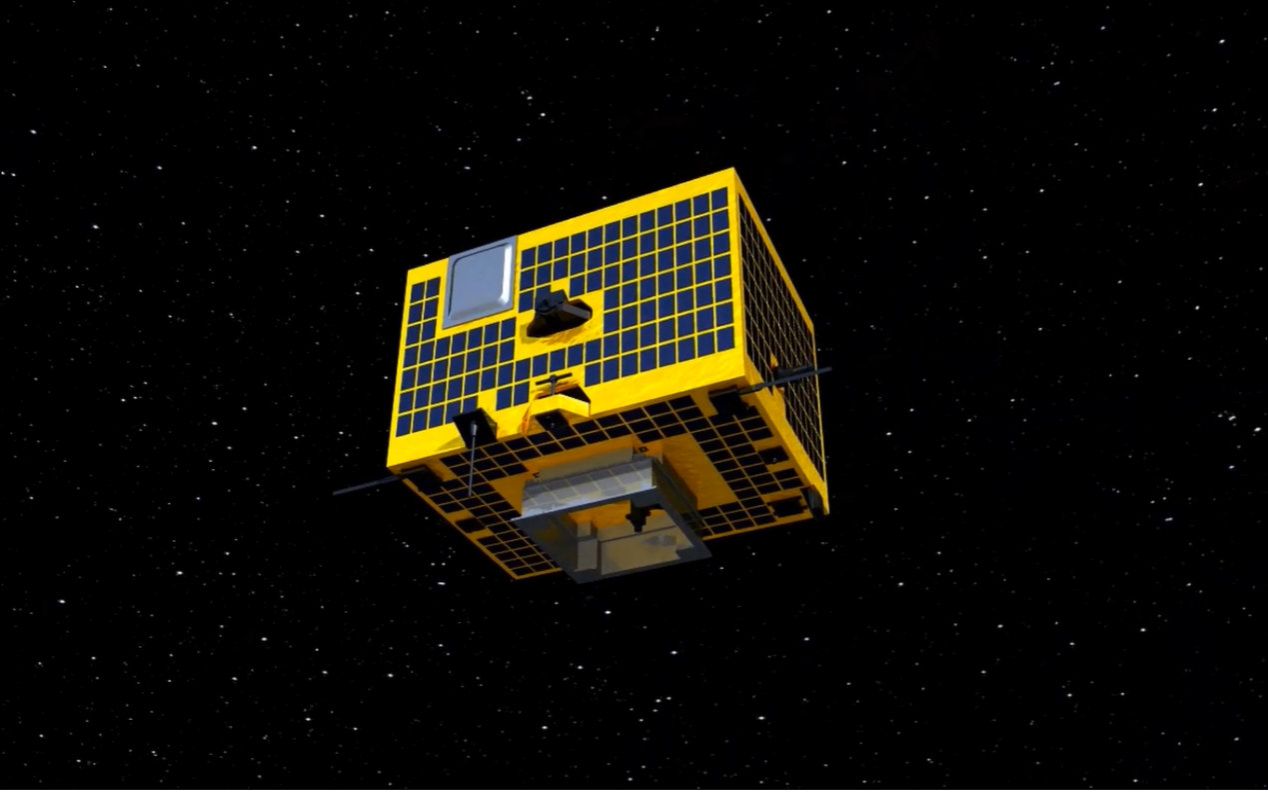

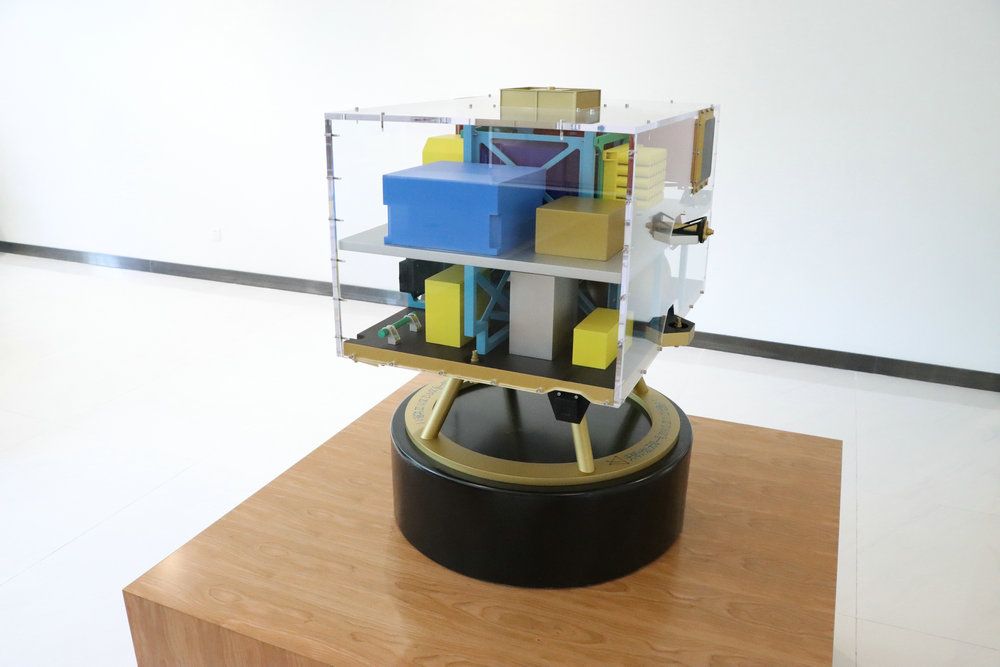

2019年12月20日,搭載“天琴一號”衛星的長征四號乙運載火箭沖上云霄,意味著中國醞釀近20年、正式提出5年多的天琴空間引力波探測計劃,正式進入“太空試驗”階段。“天琴一號”技術試驗衛星對高精度慣性傳感、連續可調微牛頓級推進、無拖曳控制、高精度激光干涉測量、高穩定度溫度控制和高精度質心控制六大關鍵技術進行了一次綜合在軌試驗。2020年5月21日,“天琴一號”傳來好消息,數據顯示,所有技術指標全部優于任務要求。目前衛星已圓滿完成任務,六大關鍵技術在軌驗證全部通過,所有指標達到國內最高水平。其中團隊研制的靜電加速度計在“天琴一號”技術試驗衛星上在軌實測噪聲水平比國內原有水平提高了約2個量級。目前,“天琴二號”各項工作正在穩步推進,關鍵技術取得突破,計劃在2025年前后發射。

“天琴一號”技術試驗衛星概念圖

“天琴一號”技術試驗衛星模型

“天琴一號”技術試驗衛星發射升空

“天琴一號”技術試驗衛星發射合影

在太空中探測引力波,不僅能夠看到宇宙演化的圖片,還能夠利用引力波探測聽到宇宙演化的聲音,相當于從看無聲電影到看有聲電影。羅俊說,引力波不能只是科學展示品,而應該成為人類探測宇宙的實用工具,這就是LIGO首次探測到引力波之后,我們還要繼續做引力波探測的根本目的。

羅俊說:“ ‘天琴計劃’不僅僅吸引著有科學興趣的人,也越來越多地吸引著立志科研報國的各類人才。因為這個最終目標好似一個牽引器,它會‘生’出一個又一個國家急需的核心技術、戰略重器,這是作為科學家的責任。”

地月激光測距

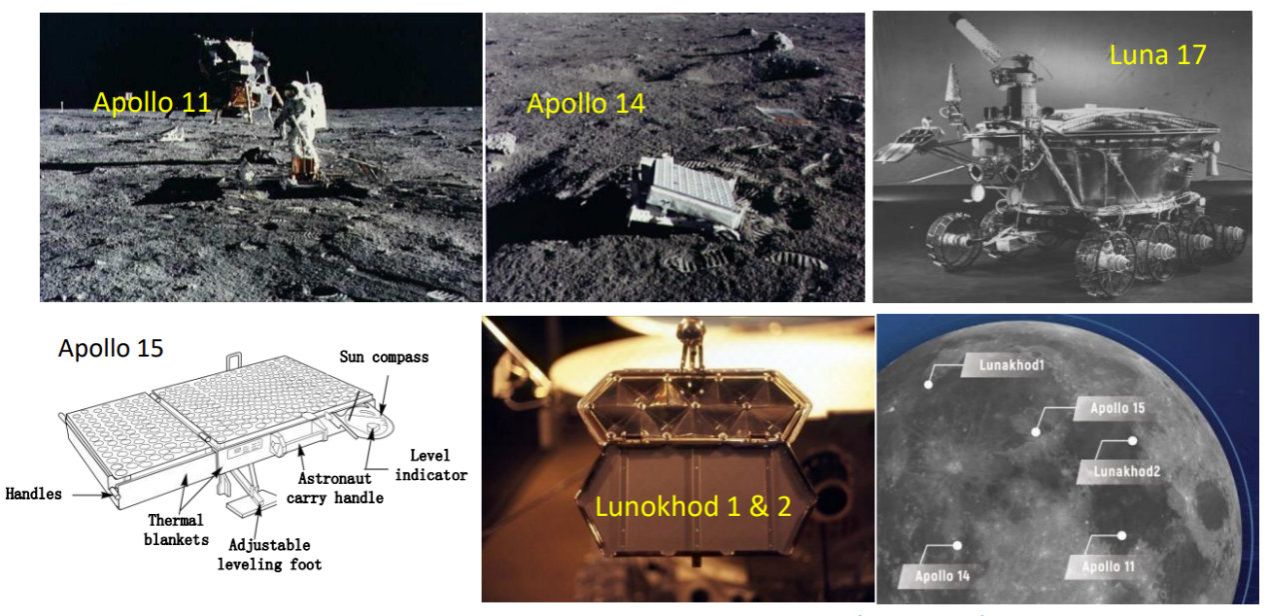

上世紀60年代,美國和蘇聯開始進行激光測月試驗。此后,美國和蘇聯先后在月球上共部署了五個可供進行激光測距的反射器陣列,月球激光測距成為最精準的地月距離測量手段。之后幾十年里,陸續有法國、意大利、德國等的多家測站進行過激光測月相關研究。但是月球激光測距涉及望遠鏡系統、光路系統、光子探測系統以及其他輔助系統,是一項涉及多學科領域的復雜的精密技術,國際上能夠成功測月的只有極少數測站。近幾年,能夠進行常規激光測月的只有法國格拉斯測站、意大利馬泰拉測站以及美國阿帕奇點天文臺。我國多年來在月球激光測距方面始終未能突破,只能“望月興嘆”。

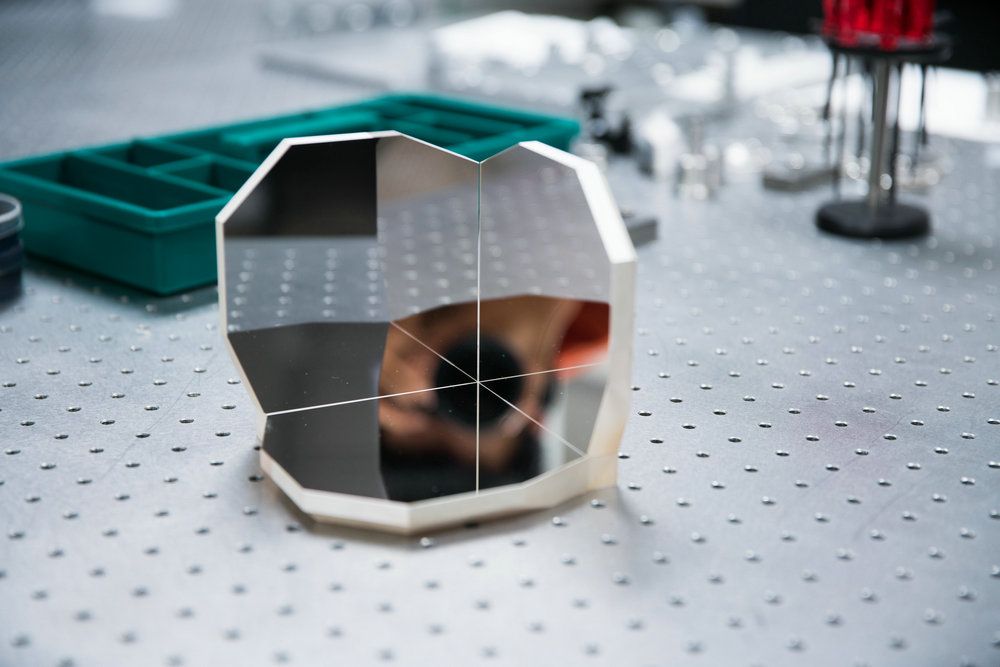

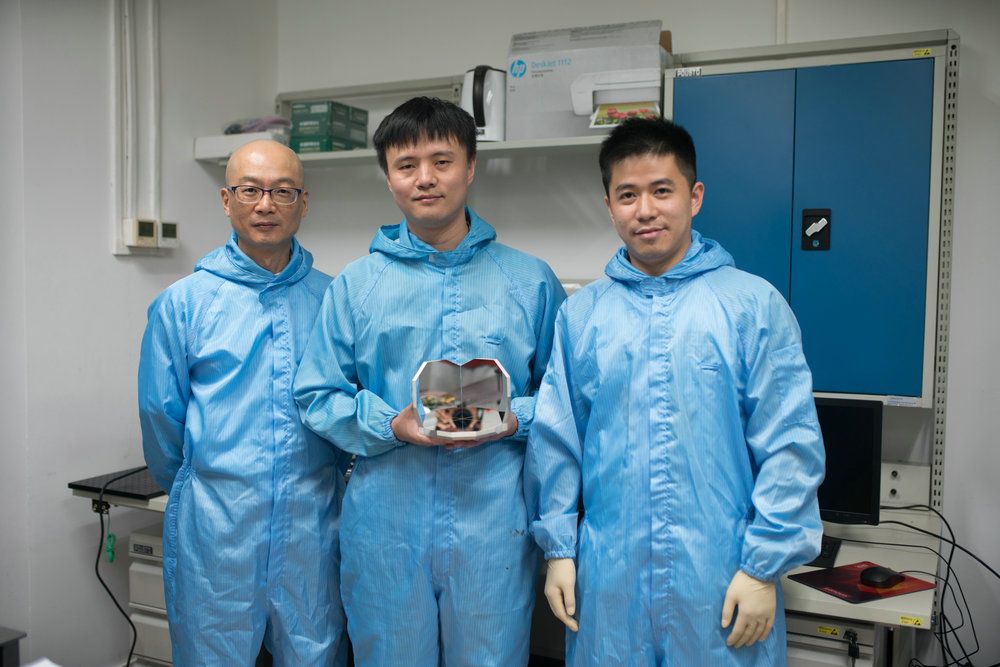

2015年開始,天琴計劃“0123”技術路線圖中“0”步驟項目實施,團隊啟動月球激光測距任務,并得到了國家航天局和國家自然科學基金委應急管理項目的支持。團隊研制的新一代激光測距反射器于2018年5月21日搭載嫦娥四號中繼衛星“鵲橋”發射升空;同時在該項目支持下,中科院云南天文臺升級昆明站的激光測距系統,于2018年1月22日首次測出地月距離。2019年初,位于中山大學珠海校區的天琴測距臺站建成,并于當年11月7日晚首次獲得月球上的全部五個激光測距反射器A.15、A14、A11、L1、L2)的回波信號,測量精度進入厘米量級,我國成為世界上第三個完成了該實驗的國家。由于這些工作,天琴中心獲得了多個中央部委共同頒發的“探月工程嫦娥四號任務突出貢獻單位”殊榮。

激光測距反射鏡

團隊與研制的激光測距反射器合影

天琴計劃激光測距臺站

月球上五個激光測距反射器A15、A14、A11、L1、L2

1.2m激光測距望遠鏡

天琴中心獲探月工程嫦娥四號任務突出貢獻單位

月球激光測距實驗的成功,為我國提供了高精度地月距離測量的第一手數據,為我國在引力物理、地月系動力學、月球科學等方面研究的突破創造了條件。除此之外,作為天琴“0123”技術路線圖的第“0”步,地月激光測距的成功為天琴衛星的高精度定軌提供了必要的技術儲備,對于天琴計劃的順利實施有重要意義。

從引力到引力波,39年很長,39年又很短,天琴團隊扎根基礎研究,不斷開拓創新,勇于拼搏,銳意進取,用一個又一個重量級成果向著當今世界引力研究的最前沿、科學研究的新高峰發起挑戰,在科研報國的道路上一步一個腳印扎實地前進,用實際行動報效國家。

文稿終審:物理與天文學院 郝雅娟