中大新聞網訊(通訊員劉文琴)中山大學孫逸仙紀念醫院神經科唐亞梅教授團隊牽頭完成一項多中心、前瞻性、隨機對照臨床研究,證實對于大血管閉塞卒中患者,在血管內治療達到血管再通后,進一步采用動脈內阿替普酶溶栓,能顯著提高患者預后功能。相關研究成果日前發表在國際醫學期刊《美國醫學會雜志》。

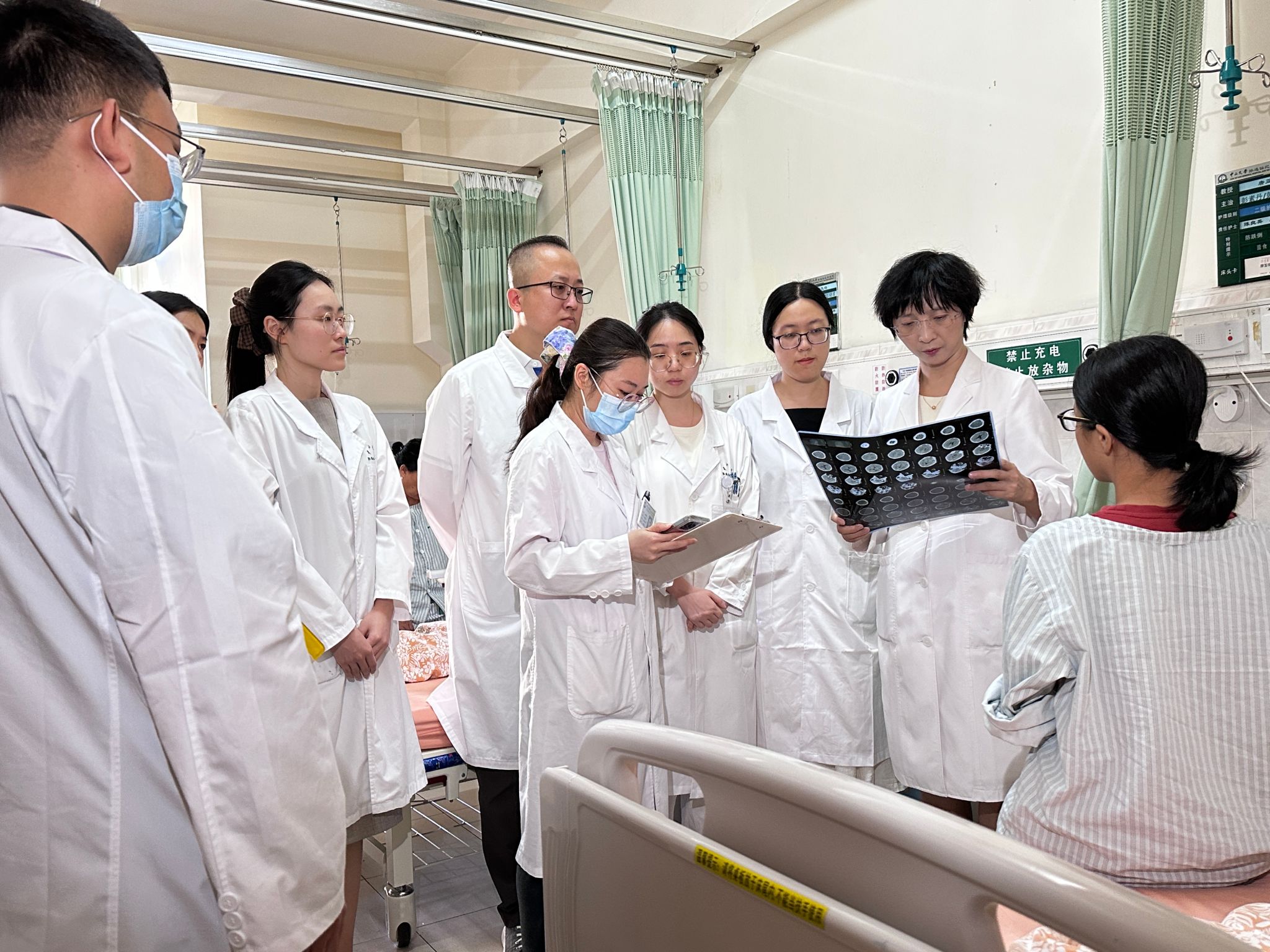

唐亞梅教授團隊正在查房

對于急性顱內大血管閉塞卒中,機械取栓等血管內治療當前已成為標準治療手段,能快速開通堵塞的大血管,恢復血流。然而,據研究團隊介紹,臨床實踐中,一個棘手的問題始終困擾著醫生:即便大血管成功再通,仍有超過50%的患者會因微循環障礙導致的“無復流”現象,遺留肢體活動障礙、語言功能受損等嚴重功能殘疾。

如何在大血管再通后,進一步提升腦組織微循環灌注,改善患者預后?為此,中山大學孫逸仙紀念醫院副院長、腦科學中心學科帶頭人唐亞梅教授聯合南方醫科大學深圳醫院神經內科劉亞杰教授牽頭開展了一項多中心、前瞻性、隨機對照臨床研究——PEARL研究。該研究共納入324例發病24小時內血管成功再通的急性前循環大血管閉塞卒中患者,分為動脈內溶栓組(標準藥物治療聯合動脈內阿替普酶溶栓)和對照組(僅接受標準藥物治療)。結果顯示,動脈內溶栓組90天的良好預后比例顯著高于對照組,并且癥狀性顱內出血發生率和90天全因死亡率無顯著差異。

唐亞梅表示,該研究證實發病24小時內的急性前循環大血管閉塞患者血管成功再通后,動脈內阿替普酶溶栓可安全改善患者神經功能預后結局,為改善患者預后提供了治療新策略。